No Ocidente, a caligrafia é vista como a prática de uma escrita bonita – diretamente ligada à origem da palavra grega, que une κάλος kalli (beleza) e γραφή graphẽ (escrita). A caligrafia japonesa, no entanto, vai além da escrita bela. Isso porque no Oriente – por exemplo na China e Japão -, a escrita é vista como uma arte refinada, capaz de revelar a presença, força e personalidade de quem a escreve, o que exige mais que a habilidade técnica. Segundo a antropóloga contemporânea Fuyubi Nakamura, o termo caligrafia japonesa pode estar ligada a cinco palavras (shodō, sho, shuji, shosha e shohō), que são aplicadas de acordo com o contexto (educacional, religioso ou artístico).

No Brasil, as palavras que mais se usam são shodō, sho e shuji. Embora vários imigrantes japoneses relacionem a caligrafia japonesa a shuji, que se refere ao aprendizado correto do ideograma – o que lembra a caligrafia escolar ocidental – no Brasil shodō é o termo mais conhecido quando falamos da arte da caligrafia japonesa. Formado pelos ideogramas sho, escrita, e dō, caminho, ou ‘caminho da escrita’ – é uma das “artes do caminho”. Por ter influência zen, o shodō apresenta características como a experiência do momento presente, o dinamismo e a relação com o espaço: o presente é valorizado no instante em que se faz a caligrafia, pois o shodō não permite o retoque, e pede concentração e atenção. O dinamismo aproxima os vários elementos do shodō, afastando o dualismo tão presente no Ocidente, propondo unidade entre escrita/calígrafo, calígrafo/espaço, linha/espaço. Da mesma forma, o espaço na cultura nipônica tem uma peculiaridade japonesa, o que pode ser visto no ma, como lembra Michiko Okano, que faz referência a intervalos de tempo, espaço e espaço-tempo, e está presente nas artes, na arquitetura e no cotidiano, podendo indicar potencialidade artística.

Sho tem conotação artística e expressiva, e está ligado ao movimento da caligrafia moderna (Hidai Nankoku, Kaneko Otei, Morita Shiryu, Shinoda Toko, Yuichi Inoue são alguns de seus principais artistas) no pós-guerra no Japão, que buscava novas formas de expressão e queria se desvincular do que considerava uma caligrafia tradicional estagnada. Por isso denominaram o que faziam como sho, um contraponto ao shodō, fomentando uma caligrafia na qual a expressividade e a autoria eram mais importantes que a legibilidade. Visto hoje, no entanto, o sho parece ser mais um desdobramento do shodō, como uma prática artística expressiva contemporânea: o shodō, com sua filosofia do caminho dō/michi, prática e tradição, é base para o sho, pois oferece algo que o insere na história da caligrafia, molda o seu corpo e o alimenta, o rinsho 臨書 (o estudo e a prática dos textos clássicos). Nesse sentido, sho e shodō estão próximos de um caminho artístico mas distantes do contexto educacional do shuji. As palavras shodō, shuji e sho demonstram as especificidades da caligrafia japonesa e seus diferentes contextos. Uma prática não é melhor que a outra: são apenas escolhas que marcam o percurso de cada praticante e canalizam seus interesses, objetivos e afeições.

2.

No universo da escrita, a palavra media a comunicação – tanto em situações que requerem clareza, rapidez e eficiência, como naquelas em que seu conteúdo é ambíguo e aberto à interpretações. Essa mediação é expressa, visualmente, no que é o próprio “corpo” da palavra ou dos ideogramas, por meio de atributos que lhe dão forma e identidade. No caso da caligrafia japonesa, esse corpo, facilmente reconhecível nas curvas, retas e detalhes de um kanji ou sílaba fonética, pode revelar um outro corpo, escondido, que é aquele que, por meio dos seus gestos, cria a palavra no ato da caligrafia japonesa.

No contexto do sho e shodō, esse ato envolve o calígrafo, sua realidade psicofísica e afetiva, os materiais e suas propriedades, o ambiente, a história da escrita, entre outros. Toda essa complexidade se revela por meio da linha, considerada, no shodō e no sho, algo profundo, capaz de revelar a pessoa que a escreveu e seu intervalo de tempo-espaço de criação. Anos atrás, o sensei de caligrafia japonesa Morimoto Ryûseki (1940-2017), reconhecido internacionalmente, ao ver o ideograma boi 牛 que eu tinha escrito, com traços que aparentavam trazer vida e força ao meu boi, disse que era um boi triste. Durante muito tempo guardei isso para mim: como poderia alguém saber que, por trás daquele boi cheio de traços expressivos, se escondia o momento de tristeza sob o qual foi gerado? (E o que era mais admirável, como alguém poderia saber isso simplesmente olhando a caligrafia?). O boi, nesse caso, transcendia a sua aparência selvagem, e revelava o registro de um momento em que a palavra e a vida se misturaram e se entrelaçaram, tornando algo único, numa realidade transcendente. O que tem a ver com o que Morita Shiryū (1912-1998) descreveu, se referindo ao sho:

Sho é a escrita dos ideogramas num movimento único, sem retoque. […] quando o próprio ser emerge com o ideograma e é identificado com o movimento da mão e do corpo, o sho transborda. […] isto é sho…

Um movimento único e sem volta, que assimila e absorve tudo – ideograma, pincel, papel, espaço – em si mesmo… Quando o movimento, que é a convergência de todas as forças numa única execução, vem à tona, e mais, quando ele é transcendido, e eu, ideograma, pincel, papel, forma, ritmo, tempo, espaço, minha mente, enfim, quando tudo foi transcendido, tudo existe como um. Neste momento, nada me segura e eu posso ser eu mesmo.

“Ser eu mesmo”, por meio da caligrafia, soa zen: não há dicotomia sujeito e objeto. Isso não acontece sempre – por vezes falta comprometimento, tempo, intimidade, e tantas outras coisas que se impõem na nossa vida. A descrição de Morita Shiryū não revela um objetivo final a ser alcançado, pois no zen o mais importante é o meio, e não o fim. Importa sim a sua vivência – a cada ato de caligrafar, seja nos treinamentos, no aprendizado técnico, na experimentação e na produção artística. “Ser eu mesmo”, por outro lado, também requer reconhecer e explorar a subjetividade de cada um, tecendo relações com as coisas e pessoas ao seu redor. São coisas que potencializarão a caligrafia japonesa praticada – seja ela um sho ou um shodō – e que trarão escritas únicas, singulares e cheias de vida.

Inicialmente a caligrafia japonesa no Brasil se restringiu a praticantes que tivessem um mínimo de conhecimento de japonês, tanto pelo moji, a palavra, ser a sua matéria prima, quanto pela interação das aulas se dar nessa língua. No meu primeiro contato com o shodō, lembro de ter perguntado à sensei Etsuko Ishikawa se eu precisava saber japonês. Nunca esqueci a resposta, pois continua verdadeira até hoje a quem quiser praticar: a sensei me disse que não, pois estávamos ali para aprender a arte da caligrafia. Com o passar dos anos, isso foi se tornando cada vez mais concreto, com o shodō e o sho se mostrando uma arte que expressa a pessoa pela linha. A história também mostrava que a caligrafia se adaptava e renovava em diferentes períodos históricos, com seus vários estilos, que nos chegam até hoje, como o estilo blocado kaisho, o cursivo sōsho, o semi-cursivo gyōsho, e os mais antigos reisho e tensho.

No Brasil tem se desenvolvido o alfabeto sho (anteriormente chamado de shodō alfabético): a prática da caligrafia com letras romanas utilizando a filosofia e os materiais do shodō. Isso foi resultado do esforço de mestres como Shonan Watanabe (falecido em 2003), Takashi Wakamatsu e Etsuko Ishikawa. Esses sensei estimularam que alunos se expressassem com caracteres romanos, numa tentativa de expandir a prática, bem como torná-la mais próxima de pessoas que não sabiam japonês. Sensei Watanabe também incentivava o uso do papelão no lugar do pincel, o que gerava outras possibilidades formais. No lugar do kanji, assim, passou a ser possível – e permitido – a livre expressão de palavras e frases na língua portuguesa com tinta sumi, respeitando a filosofia e prática do shodō. Em geral, quando calígrafos japoneses utilizam caracteres romanos, é perceptível que estão usando algo que não estão habituados. Mas, nos gestos desses alunos e praticantes que tentaram o alfabeto sho em território brasileiro, muitas vezes se vislumbra algo potente, talvez pela familiaridade que eles têm da língua portuguesa.

Há diferentes estilos e abordagens. A artista Lissa Sakajiri é uma das pessoas que aprendeu o shodō com o sensei Wakamatsu – e ganhou até prêmio no Japão por isso – e transforma as palavras romanas em versões ideogramáticas das mesmas. Sonia Souto Ushiyama estudou shodō por anos com o sensei Nampo Kurachita, e tem criado trabalhos alfabéticos em performances e apresentações na rua e em espaços cênicos. Já Ciça Ohno tem aprofundado as suas caligrafias a partir de haicais em português. Cada um desses trabalhos tem uma estética e riqueza específica, que amplia o escopo do shodō, propondo que é possível criar trabalhos livres e expressivos com o alfabeto romano. Assim, o caminho da caligrafia japonesa no Brasil parece também contribuir à tradição e riqueza da caligrafia japonesa como um todo. Além disso, indica um meio de resistência e sobrevivência para essa cultura no Brasil.

4.

Faz quase 20 anos que pratico o shodō. Ainda não falo nem entendo japonês, e não tenho grandes níveis no grupo que participo no Japão, o Den Hokushin. Mas sigo firme. Nos últimos anos tenho tentado escrever mais o alfabeto romano sho. Talvez porque aí eu consiga partir de algo que me é natural. Uma vez que a ideia não é fazer uma repetição da caligrafia ocidental cursiva com pincel (uma arte já bastante desenvolvida), posso dizer que ainda estou experimentando, buscando.

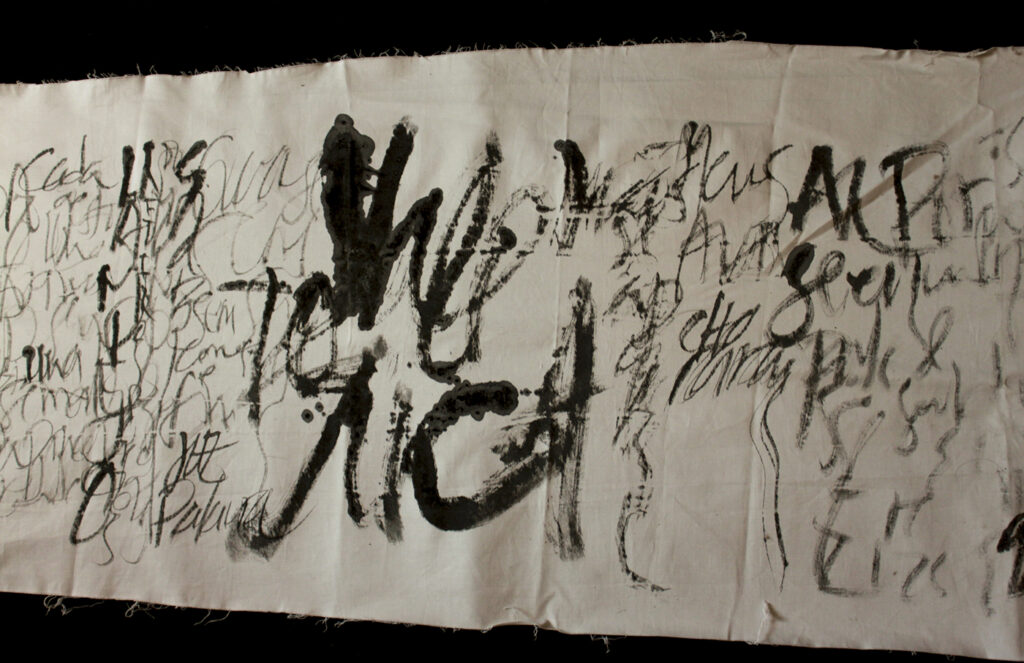

O trabalho abaixo surgiu de uma vontade de fazer uma instalação a partir da música “Vale do Jucá”, de autoria do cantor Siba, e que também tem uma versão do grupo Metá Metá. A instalação teria várias cortinas noren caligrafadas com a música, simulando portais e intervalos que a música sugere. Como não houve tempo, parti para outra possibilidade: o uso de henna em tecido. O que é essa caligrafia? Ainda não sei dizer, mas sei que nela importaram as palavras da música que ouvi repetidamente, a trama visual das letras caligrafadas, as marcas da henna que se espalharam nas fibras do tecido, o corpo que arriscou a escrita sem prever resultados. Para muitos um rabisco, e pode até ser – mas acima de tudo, o registro de um intervalo em que fui eu mesmo, tal como Morita Shiryū descreveu.